こすると色の変わる液晶 〜加藤隆史研究室〜

近年、我々の生活に最も浸透した材料といえば液晶が挙げられます。携帯電話、大型テレビ、そしてあなたが今見ているであろうコンピュータのディスプレイなど、液晶技術は日本を支える基幹産業と呼んで全く差し支えないでしょう。

工学系研究科・化学生命工学専攻の加藤隆史教授は、その液晶分野で世界をリードする研究者の一人です。今回は、Angewandte Chemie誌に発表された「ピエゾクロミックルミネッセンス液晶(こすると発光色が変わる液晶)」という不思議な物質について話を伺いました。

加藤教授

液晶は、その名の通り液体と結晶の中間状態にある物質です。液体のように分子が全く無秩序に動いている状態と、結晶のように分子が規則正しくびっしり詰まって全く身動きできない状態の中間――ある程度分子が規則的に配列しつつ、ゆらゆらとうごめく余地は残している、という物質です。

どんな化合物が液晶になりやすいかといえば、やはり「結晶になりやすい部分」と「液体になりやすい部分」の両方を併せ持つもの、ということになります。結晶になりやすい部分構造の代表格といえば、形がきっちり決まっていてお互いを引きつけ合いやすい芳香族分子があります。逆に液体になりやすいものといえば、ふらふらと柔らかく動いて定型をとりにくい長鎖アルカンなどがあります。例えば有名な液晶化合物である5CBは、芳香族部分とペンチル基が結合した構造です。

液晶化合物4-シアノ-4’-ペンチルビフェニル(5CB)

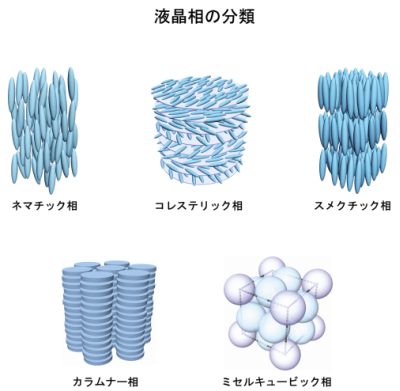

液晶内での分子の詰まり方には、様々なタイプがあります。棒状の分子が方向を揃えて並んだのは「ネマティック液晶」で、液晶ディスプレイなどに使われているのはほとんどこのタイプです。その他、円盤状の分子が積み重なった形態の「ディスコティック液晶」、らせん状にねじれて並ぶ「コレステリック液晶」など各種のタイプが知られています。

今回加藤教授・相良剛光博士らがデザインしたのは、下図のような化合物です。ピレンを中心に、たくさんの枝分かれを持つユニット(デンドリマー)を、アミド結合を介してつないだものです。このデンドリマー部分のため、分子は全体として扇形を二つ要でつなぎ合わせたような構造をとります。この一見複雑な構造が、このような新しい現象を示すカギになっています。

ピエゾクロミック発光液晶分子の構造

相良博士

色が変わる仕掛けは、中心のピレン(黄色)にあります。この分子はある液晶状態をとっています。ピレンは紫外光を吸収して励起状態になり、隣接するピレンと瞬間的に会合して安定化し、発光します。これを、エキシマー発光といいます。そのため、キュービック相中では黄色の光を放ちます。最初のある液晶状態とは「キュービック相」と言われるもので、この状態でこすると、分子配列が変化し、より密に詰まった「カラムナー相」(円柱が並んだ形状)に変化します。

より詳しくいえば、元のキュービック相では、ピレン部位が積み重なっています。この状態で、水素結合はあまりしっかり働いていません。しかし、カラムナー相ではアミド結合部分の水素結合が主体となって積み重なり方が変化します。つまりカラムナー相に変化すると、ピレン部分はエキシマーを形成できるほどお互いに接近できなくなり、先ほど述べたような黄色蛍光を発することができなくなります。この結果、こすった部分の発光色が青緑色に変化して見えるという理屈です。

この分子はクロロホルム溶液中では、一つの分子で孤立しているため青緑色に発光します。こすった後の色は、分子が積み重なっていない状態の色により近いといえます。

こすった部分は、紫外線を当てると青緑色に発光する

この変化はスパチュラなどでこするだけで瞬間的に起こります。このまま放置すれば青緑色の発光を保ちますが、加熱して分子の運動を激しくするとカラムナー配向は崩れ、安定なキュービック相に戻ります。つまり、この液晶は熱と圧力によって何度でも繰り返して発光色を変えることが可能です。

キュービック相とカラムナー相

pHに対応して変色する指示薬、光に反応して変色するサングラス(フォトクロミック分子)などのように、外部からの刺激に対応して色を変える化合物はすでに多数知られています。しかしこれらのほとんどは化学変化を起こして分子の構造そのものが変化するものです。今回のように、分子の構造は全く変化せず、積み重なり方が変わる(化学変化でなく物理変化)だけで発光色が変わる例はほとんどなく、液晶では世界初です。

化学者は毎日のように化合物を取り扱っていますが、このように分子の状態の変化が肉眼で見えるという経験はほとんどできません。このあたりに、ガチガチに固まってもおらず、それでいて全くの無秩序でもない、「液晶」というソフトマテリアルの大きな魅力を見て取れます。

加藤研究室は、これまでに液晶研究について膨大な蓄積を積み重ねています。こうした理論やノウハウを動員して今回のような分子を設計するわけですが、やはり全てがうまく行くわけではなく、様々な試行錯誤が必要になります。それだけに、自分の立てた仮説の通りの化合物が創り出せた時の感動は格別といいます。「これまでこの世になかった物質を、自分の手で創り出せる」という、化学ならではの醍醐味といえるでしょう。

このピエゾクロミック発光液晶はひとつの大きなブレイクスルーではありますが、これが最終ゴールというわけではありません。すでに分子構造を変えた様々なバリエーションも作り出されており、応用も今いろいろと考えているということです。このユニークな性能をもってすれば、ちょっと考えただけでも今までにない魅力的な商品がいくらでも出てきそうです。今後また加藤研究室から「新作」が生まれた際には、ぜひまたこのブログで紹介させていただきたいと思います。

液晶研究に欠かせない偏光顕微鏡。操作するのは大学院生のAnton Friseさん