8/26 1日体験化学教室

26日、理学系研究科化学専攻にて「1日体験化学教室」が行われました。高校生が実際に東京大学に来て各研究室で実験を行うというもので、本物の研究に触れることのできる貴重な機会です。

当日は午前中に長谷川哲也教授の講演でスタート。現在の化学が取り組むべきテーマとして、エネルギー問題に対応するための太陽電池の研究、新産業を興す透明導電体、レアメタル問題に対する元素代替研究などについて講義が行われました。

長谷川教授の話に聞き入る高校生たち。

昼食の後は各研究室にて実験が行われました。それぞれ研究室の個性に合わせた実験が用意されていましたが、いずれもなかなか本格的。

浜口研。ペットボトル、チーズなど身近なものをスペクトル解析で見る。

橘研。薄層クロマトグラフィーは化学の基本!

菅研。うまくいってるかな?

中村研。ノーベル賞反応、クロスカップリングに挑む。

高校生たちは初めて見る実験器具にちょっと緊張気味ながらも、研究室の雰囲気を存分に味わっていったようです。研究の現場がどんなものであるか、早いうちに知っておくのは大変よいことと思います。この12月23日にはオープンキャンパスも予定されていますので、興味のある人はぜひご来学下さい。

「天才」電子を手なずける 〜組頭 広志教授〜

若手研究者の育成は、グローバルCOEプログラムの大きな目標の一つです。本拠点からも、優れた若手研究者が次々に巣立っています。以前にこのブログに登場いただいた中からも、内田さやか博士・徐岩博士などが他部局や他大学に栄転しており、独自の研究に取り組み始めています。

ごく最近では、尾嶋研究室で准教授を務めていた組頭広志(くみがしら ひろし)准教授が、つくば市にある「高エネルギー加速器研究機構」(KEK)の教授に7月より就任しました。組頭教授はつい最近「Science」誌に、「Metallic Quantum Well States in Artificial Structures of Strongly Correlated Oxide」と題する論文を発表したばかり、まさに気鋭の若手研究者です。移籍の手みやげとなったこの研究、一体どんな内容なのかKEKにて話を伺いました。

チームメンバー。左から吉松公平さん、組頭広志教授、坂井延寿博士

高エネルギー加速器研究機構(KEK)

KEKはつくば市の北、筑波山を望む平野に、東京ドーム33個分という広大な敷地を擁する研究所で、素粒子物理学から物質、生命、宇宙論に至る広汎な研究が行われています。その地で展開されようとしている組頭教授の研究は「強相関電子系」という分野で、化学の中でも物理学の方に近いジャンルです。

・強相関電子とは

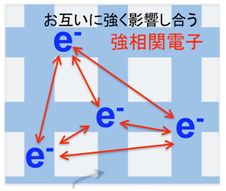

電子はあらゆる物質中に存在し、その性質に大きく関与する重要な素粒子です。例えば金属や半導体の中では電子が自由自在に動き回り、これが導電性などの性質の元になっています。ところが電子の密度が高まると、電子が互いに反発し合い、通常の電子集団とは全く違う振る舞いを見せるようになります。電子が互いに強い相関関係を持っていることから、こうした系を「強相関電子系」と呼びます。

半導体や金属など

強相関物質(高温超伝導体など)

この強相関電子は、なかなかその性質の予測が難しいものの、しばしば驚くべき機能を発揮します。その最たるものは1986年に発見された高温超伝導(1987年ノーベル物理学賞)で、銅を含んだ金属酸化物が-200℃付近という「高温」で超伝導(電気抵抗がゼロになる現象。それまでは絶対零度付近の超低温でしか超伝導現象は起きないとされていた)が起きるというものです。その他にも、超巨大磁気抵抗効果などの新しい現象が次々に見つかっており、物性物理分野の中心的課題となっている領域です。

なぜ強相関電子は、かくも豊かな物性を発揮するのでしょうか?通常の電子は、その性質がほぼ揃ったものであるのに比べ、強相関電子は電荷・スピン・軌道といったファクターが大きく変化し、互いに絡み合って複雑な物性を発揮するのです。これらを自在に制御できれば、さらに新しい機能を持った材料創成の道が開けてくると考えられます。

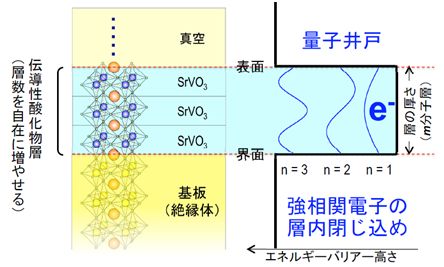

・強相関電子を制御する

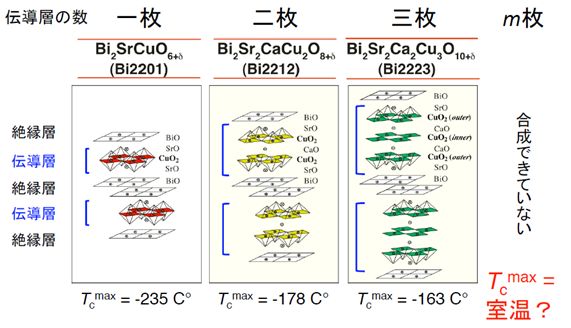

ではどうやってその強相関電子を制御しているのでしょうか?たとえば銅酸化物系超伝導体は、下図に示すような層状構造をとっています。銅と酸素から成る層が1〜3層積み重なり、その上下をビスマスと酸素の層が覆い、……と繰り返し積み重なった、サンドイッチ状の構造です。この銅の層は導電性、ビスマス層は絶縁性であることから、電子は銅の薄い層に閉じ込められた状態になっています。このように強相関電子状態を閉じこめることで、高温超伝導などの現象が発現していると考えられます。

高温超伝導化合物の例。導電層が増えると超伝導の臨界温度が上がる。

この導電層が厚くなると、電子のとりうる状態の数が増えて、さらに機能の幅が広がると考えられます。たとえば上図の銅酸化物超伝導体では、層が1〜3と増えるにつれて臨界温度(超伝導性を示すようになる温度)が上がってゆきます。

ただし、層の数を増やすという理屈は簡単でも、相手は目に見えないほど小さな原子ですから、実際にこれを作り出すのは大変なことです。現在よく用いられている合成技法は、原料となる金属酸化物を乳鉢ですりつぶして混ぜて高温で焼くという、言ってしまえば陶器作りとあまり変わらない手段です。構造の制御を人工的に行うことはできず、条件をいろいろ変えながら偶然によいものができるのを待つしかありません。

・レーザー分子線エピタキシー

そこで今回組頭教授のグループが用いたのが、レーザー分子線エピタキシーという方法です。これは高真空下でレーザーによって分子を蒸発させて飛ばし、基板上に蒸着させて薄膜を成長させるというものです。この方法によれば原子単位の膜厚制御ができ、3層以上の積み重ねも可能になります。

この方法で、原子レベルででこぼこのない、完全に平らな層ができるものなのかという気がしてしまいますが、実際にはかなりのエネルギーを持っているので原子はある程度動き回り、一番安定な平面状態に落ち着いていきます。砂を入れた容器を横からトントンと叩いていると、表面が自然に平らになってくるのに似ています。

ただしこの方法さえ使えば、どんな化合物を使ってもきれいな層ができるというほど簡単ではありません。絶縁体の基板の上に伝導層を重ねて成長させていくわけですが、実際にはこれらの相性の問題などもあり、目的通りのものができる方がまれです。結局基板や導電層となる化合物の選択、実験条件などは、試行錯誤によるしかありません。ある程度の理論はもちろん必要ですが、研究者の経験、カンがものをいう領域です。

今回実験を担当し、世界的競争を勝ち抜いて見事これを実現したのが吉松公平さん(応用化学専攻博士課程3年)です。伝導層として用いる化合物や、温度などの条件を種々検討し、たどり着いたのは基板としてチタン酸ストロンチウム(SrTiO3)、伝導層としてバナジウム酸ストロンチウム(SrVO3)を用いる組み合わせでした。バナジウムは多くの原子価をとりうる元素であり、常識的にはあまりうまくいきそうにないと考えられたのですが、実際にはこれだけが成功したといいますから面白いものです。

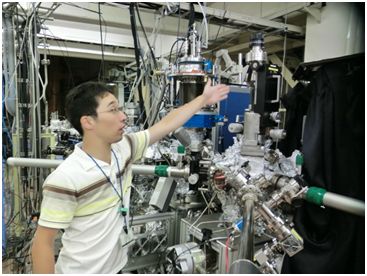

装置の解説をする吉松公平さん

試料を作製したら、その電子特性を測定しなければなりません。この測定は試料に強力な光を当て、飛び出してくる光電子を調べることにより行います。この「強力な光」こそが、つくばKEKで実験を行っている理由です。

組頭教授グループの実験装置は、KEKにある「フォトンファクトリー」内に造られています。フォトンファクトリーでは放射光(光速近くまで加速された電子が、磁場によってその進行方向を曲げられたときに放出される強い光)を発生する巨大な装置が建設されており、各種実験で威力を発揮しているのです。

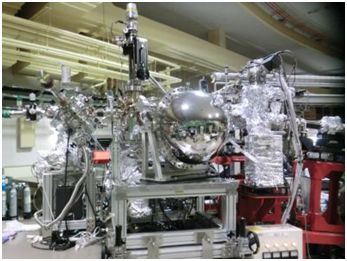

ここでは、たとえば下図のような巨大な機器が稼働しています。この機械では先のレーザー分子線エピタキシーの手法で試料を作製した後、そのまま真空下で放射光によって測定を行う、というシステムが構築されています。他の多くの研究所では作成した試料をいったん取り出し、大気にさらしてしまってから測定を行っていました。この間に試料が空気によって酸化されたり、表面が荒れたりということが起こりえますが、このシステムではできたての試料をそのまま測定することを可能とします。こうした装置も自分たちで設計したものであり、これらシステムをトータルで構築できたからこそ実現できた成果であったといえます。

重量2トンもある巨大装置。圧搾空気で浮上して移動可能というから驚き。

こうして測定を行ったところ、層の数が増えるに従って閉じ込められた電子の量子化状態が変化することが判明しました。理論計算で出された値ともきれいに一致し、ここに「強相関電子の二次元空間閉じ込め」が世界で初めて達成されたことが実証されました。

この手法を使えば、伝導層の枚数を自在に増やすことができることになり、今までの合成手法の限界が一気に取り払われたことになります。今まで「ものづくり」の壁にさえぎられてきた強相関電子の興味深い物性を、自在に引き出す道筋がついたといえます。たとえばこの方法で銅酸化物の層を積み上げていくことができたら、さらに臨界温度が上がって夢の室温超伝導が実現できる可能性もあります。他にも、磁性材料などで今までに考えられなかったような新しい強相関電子の世界が開けてくる可能性があります。

組頭教授にこうした可能性を伺ったところ、「強相関電子というのは、コントロールが難しいけれどとんでもない性能を発揮する、“外れ者の天才児”のようなところがあります。しかし今回の研究で、どうやらそれを手なずける道筋が見えてきたように思います」というしびれる名台詞を返してくれました。さらに新しいアイディアもいろいろあるとのことで、まだ隠されたままの「天才児」の素顔が明らかになる日も、そう遠くはなさそうです。

Chem. Asian. J.に化学教室150周年記念号

東京大学理学系研究科化学専攻(化学教室)は、今年2011年に発祥150周年を迎えます。1861年、幕府の命によって九段に造られた「蕃書調所」の精錬方が、化学教室のルーツです。明治維新後、精錬方は幾度かの変遷を経て1877年に東京大学へと統合され、化学教室が誕生します。以来化学教室は日本における化学研究の砦としてさまざまな歴史を重ねつつ、現在まで続いてきました。

化学教室の化学東館。1916年竣工。

これを記念し、有力な化学の国際ジャーナルであるChemistry Asian Journalにおいて、2011年7月号が化学教室150周年特集号として刊行され、化学教室の歴史、過去の事績などが掲載されています。ぜひご覧下さい。

また現在150周年の歴史を紹介するビデオを作成中である他、11月27日には記念式典を予定しております(こちら)。ビデオはダイジェスト版を一般公開する予定ですので、ご覧いただければ幸いです。

1日体験化学教室

※こちら募集を締め切りました。

来る8月27日、理学部化学本館にて「一日体験化学教室」(主催:日本化学会関東支部、共催:東京大学理学系研究科化学専攻)を行います。高校生を対象に、実際に化学の研究室で実験を行い、研究の現場を体験するものです。昨年は工学部で行われましたが、今年は理学部にて開催です。

昨年の様子

実際の研究室を目の当たりにする機会はそうありませんので、興味のある方はぜひご来学下さい。申込先は以下の通りです。

対象:高校生

参加費:無料

参加申込み方法:氏名・連絡先を明記の上、下記宛お申し込み下さい。

申込先:〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学理学系研究科化学専攻

山野井 慶徳 yamanoi-at-chem.s.u-tokyo.ac.jp

(「-at-」を@に変えて送信して下さい)

東レ先端材料シンポジウム2011

2011年9月14日(水)、東京国際フォーラム・ホールAにて「東レ先端材料シンポジウム2011」が開催されます。ノーベル化学賞受賞者でフラーレン発見者のHarold Kroto教授, オレフィンメタセシス反応でやはりノーベル賞を受賞したRobert Grubbs教授、iPS細胞の開発者山中伸弥京都大教授という豪華メンバーに加え、当GCOEからは相田卓三教授が登壇し、アクアマテリアルについて講演を行う予定です。

定員は4000名、受講料無料で誰でも聞くことができます。申込みは https://東レ先端材料シンポ.jp/index.php から行えます。これだけのメンバーの話を聞ける機会はそうないと思われますので、ふるってご参加下さい。

相田卓三教授、藤原賞・フンボルト賞を受賞

当GCOEの推進者の一人、相田卓三教授(工学系研究科・化学生命工学専攻)の、第52回藤原賞及びアレクサンダー・フォン・フンボルト研究賞の両賞受賞が決定しました。

相田卓三教授

藤原賞は、王子製紙の社長を務めた藤原銀次郎氏の設立した賞で、「科学技術の発展に卓越した貢献をした日本国籍を持つ功労者」に贈られます。これまで幅広い分野のトップ研究者に贈呈されており、大変権威の高い賞です。

アレクサンダー・フォン・フンボルト研究賞は、ドイツ最高の科学賞であり、これまで多くのノーベル賞受賞者を含む、世界の一流研究者に贈られています。本拠点からは、2006年の中村栄一教授に続く栄誉となります。

相田教授は本ブログでも何度か登場いただいている通り、高分子を中心としつつもジャンルにとらわれない広い分野で革新的な研究を続けています。昨年はほとんどが水から成る新素材・アクアマテリアルの開発で大きな話題を呼びました。

アクアマテリアル

最近では、圧力をかけるだけでブラシ状の高分子が一定の方向に配列するという発見を基に、光を当てると曲がるフィルムという新たな画期的材料を発表しています(「Science」掲載の論文はこちら)。

次から次へと驚くべき研究を発表し続ける相田教授の、さらなる活躍を期待したいと思います。このたびはおめでとうございました。

遺伝子の暗号を改造する 〜菅研究室〜

昨年4月より、当グローバルCOEは新しい推進者を迎えています。理学系研究科化学専攻に東大先端科学技術センターより移籍された、菅裕明(すが ひろあき)教授です。この春より研究室全体が本郷に転居し、本格的に始動することになっています。

菅教授の専門分野はケミカルバイオロジー、すなわち有機化学などの手法を武器として生物学へ切り込んでゆくという、比較的新興の分野です。特に最近力を入れているのが、生命の持つ物質合成システムを「進化」させ、天然には存在しない高機能物質を新しく作らせてしまうという、ちょっと驚くような技術です。多くの分野に大きな影響を与えそうな手法ですが、一体どうすればそのようなことが可能になるのか、お話を伺いました。

菅 裕明教授

・新たなタンパク質を創る

生命のシステムを支えている物質がタンパク質(ペプチド)であることは、今さらいうまでもないと思います。タンパク質は基本的に20種類のアミノ酸が一列につながっただけの分子で、構成そのものは極めて単純です。しかし水素結合や疎水結合で様々に周囲の分子と「コミュニケーション」することができ、生命現象という複雑なシステムを担うに足る能力を、本質的に持っているといえます。

この20種のアミノ酸に代えて、人工的に別種のアミノ酸を組み込むことができれば、さらにいろいろな機能を持たせることが可能になるはずです。化学的手法でこうした特殊なポリペプチドを合成することは一応可能ですが、数十アミノ酸をつなぐだけでもコストと手間がかかりすぎ、数百ともなるとお手上げになってしまいます。機能を持った物質を探索するには、多数の化合物を効率よく作り出す技術が不可欠ですが、現在の化学合成の手法ではそれに十分応えきれません。

53アミノ酸から成るインスリン。この程度でも人工合成では非常に難しい。

一方で生命は、DNAにコードされた情報を元に、多様なタンパク質を易々と合成してのけます。このシステムを借りて一部を改変し、天然にはないアミノ酸を持ったタンパク質を組み上げることができればベストでしょう。もちろんこれは単純なことではなく、いくつかのグループがこれを部分的に実現していたに過ぎません。しかし菅研究室では極めて適用範囲が広く、オリジナリティの高い手法を編み出しています。

タンパク質を構成している20種類のアミノ酸は、DNAの核酸塩基の3つ組み(コドン)によってコードされています。この並びがまずmRNAに転写され、これを鋳型としてリボソームがアミノ酸をつなぎ合わせ、タンパク質を合成する――というのが有名な「セントラルドグマ」の流れです。この時、正しいアミノ酸を運んでくるのがtRNAですので、これをうまく作り替えてやれば好きなアミノ酸を持ち込めることになるはずです。

タンパク質合成のイメージ(Wikipediaより)

と言うのは簡単でも、RNAを作り替えて好きな機能を持たせるなどということができるのか?「進化分子工学」という手法によって、これは可能になります。通常のtRNAに「余分」のランダム配列RNA鎖を取り付け、望みの機能に近いものを選び出します。その構造をさらに変化させたものをたくさん作り、優れたものを選び……という過程を繰り返すことにより、好きなアミノ酸を連結させる機能を持ったtRNAを、人工的に「進化」させて作り出すことができるのです。

さらに菅教授のグループでは、ちょっと一工夫でtRNAを「だます」ことにより、広い範囲のアミノ酸に対応できる人工RNAの創出に成功しました(詳しくは、こちらの村上裕博士による解説をご覧下さい。PDFファイル、14ページより)。これは「フレキシブルに多くのアミノ酸を連結できる人工RNA酵素(リボザイム)」という意味を込め、「フレキシザイム」と名付けられています。これにより、今までより遥かに多様なポリペプチドを、自在に創り出せる基礎が固まったといえます(論文)。

フレキシザイムとtRNA

・ペプチド創薬

これだけでも凄いことですが、菅研究室ではさらにこのフレキシザイム技術を足場に、新たなジャンルの医薬創出技法を編み出すという試みに取り組んでいます。

前述したように、アミノ酸が連結してできたペプチドは、体内で様々な機能を持って多様な活躍をしています。病気に関連する体の機能をうまく操るペプチドを創り出せれば、それは新たな医薬の候補になりえます。例えば血圧を上げるホルモンに結合してその働きを抑えるペプチドは、高血圧治療に使える可能性があります。

ただしペプチドは、医薬としては大きな宿命的弱点を抱えています。口から飲み込んで摂取すると、肉や卵のタンパク質同様に消化管で分解されてしまい、生理活性を持った形で患部に届かないのです。

しかし、経口摂取薬として実際に用いられているペプチド化合物もあります。代表的なのはシクロスポリンで、大きな環になった構造をとる上、D-アミノ酸・N-メチルアミノ酸・異常アミノ酸などを多数含みます。この構造は、医薬品として重要なメリットがあります。

人体が持っている消化酵素は通常のアミノ酸が直線的に並んだタンパク質を見つけて切断するようにできていますから、シクロスポリンのような特殊な構造はここにフィットしにくく、消化管での分解を受けにくい傾向があります。また環になって形が決まることで、標的タンパク質に強く結合しやすくなること、細胞膜を透過して患部に届きやすくなることなども期待できます。つまりシクロスポリンの構造は、ペプチド医薬の優れたモデルとなります。こうした構造を人工的に多数作り出し、その中から強力な作用を持つものを選び出すのは、医薬品の候補化合物創成の近道と考えられるのです。

シクロスポリン。青字はN-メチルアミノ酸のメチル基、黄緑枠内はD-アミノ酸。

菅研究室では、この大環状ペプチドを多数、効率的に造り出す手法を編み出しました。先述したように、フレキシザイムは様々なアミノ酸及びそれ以外のカルボン酸類を連結することができます。これを利用し、メルカプト基(-SH)を持ったシステインと、メルカプト基と結合しやすいユニットを持ったカルボン酸(N-クロロアセチルフェニルアラニン)を組み込んでやるのです。合成の途中で両者は自然に反応し、環状になったペプチドがきれいに得られてきます。これにより、様々な操作手法が確立されたDNAから、医薬候補品となりうる環状ペプチドまでを一気通貫で作り上げる態勢が構築できたことになります。

また先に述べた「進化」に似た方法で、活性の高い化合物を創り出す手法も確立しています。ひとつひとつ化学者が手作業で化合物を合成していく現状の手法より、遥かにシステマティックなやり方といえます。この手法は「Random Peptide Integrated Discovery」の頭文字を取り、「RaPID」システムという、まさに「名は体を表す」ネーミングがなされています。これにより、理論上1013ものバリエーションの中から最適な化合物を選択することが可能ということですから、驚く他はありません。

ペプチド環化のイメージ図。一つ一つの丸は各種アミノ酸を表す。

・大学発の創薬技術

このRaPIDシステムによる新薬創出は、単なる可能性や遠い将来の夢物語ではありません。菅教授は自ら設立に参画したベンチャー企業「ペプチドリーム」でこのシステムによる化合物探索を進め、内外の製薬企業との共同研究を行っています。抗ウイルス剤など、いくつかの分野で有望な化合物がすでに見つかっており、日本発、大学発のオリジナル技術による医薬創出が、十分視野に入るところまで来ています。

菅研究室の研究は、最先端を走っていながら浮世離れしたものでなく、直接に人を救いうる医薬を生み出そうとしているところに大きな特徴があります。さらにベンチャー企業を自ら運営し、新たな産業までを創造しようとしているわけで、理学部にも新しい時代が来ていることを感じずにいられません。

研究室のみなさんにも話を伺いましたが、非常に風通しがよく、新しいものが生まれそうな雰囲気に満ちていると感じました。どのような成果がここから生まれてくるか、今後大いに期待したいと思います。

※特殊ペプチド創薬に関しては、次の日本語レビューが出ています。

「擬天然物特殊ペプチドのプログラム翻訳合成と応用」菅裕明・樋口岳

有機合成化学協会誌 vol.68 No.3 217-227(2010)

「特殊ペプチドの翻訳合成から天然物化学、創薬へ」 鳥飼浩平・菅裕明

ファルマシア Vol.45 No.2(2009)